高キャンセル率の本当の原因とは?“導入前提アポ”にこだわる企業の落とし穴

目次

アポの“成果”が出ないのは誰のせいか?

「アポの質が悪い」「商談にならない」「決裁者じゃなかった」——

アポ代行を利用している企業の中には、こうした理由でアポの大半をキャンセルしているケースがあります。中には80%以上のアポを承認しないまま終了してしまう企業も見られます。

しかし、果たして本当に「電話の質」がすべての原因なのでしょうか?

実は、商談キャンセル率が高い企業に共通するのは、“営業体制とアポの定義”のズレです。

そもそも「質の良いアポ」とは何か?その認識が依頼側と代行側で食い違っている限り、どれだけアポ率を上げても営業成果には結びつきません。

本コラムでは、「導入前提アポしか意味がない」という前提にとらわれた営業スタイルがどれほど営業機会を失っているかを明らかにしながら、

アポ代行と成果を出している企業の営業部が実践する協業体制・運用設計のポイントを解説します。

「営業成果を上げる方法」をアポ代行との連携から見直したいと考える営業責任者・経営層の方に、ぜひ最後までご一読いただきたい内容です。

- 1. アポの“成果”が出ないのは誰のせいか?

- 2. “質の良いアポ”の誤解とその代償

- 2.1. 「質の良いアポ」=導入前提という危うい前提

- 2.2. 営業成果を高める鍵は“検討初期層”にある

- 2.3. 質の良さ=「育てられるアポ」かどうか

- 2.4. “誤ったアポ評価”が営業成果を阻害している

- 2.5. アポの定義を見直すことが成果改善の第一歩

- 3. キャンセル率が高い企業の営業体制に共通する3つの課題

- 3.1. 【課題1】決裁者NG・温度感NG…アポ承認条件が厳しすぎる

- 3.2. 【課題2】アポ後の営業体制が整っていない

- 3.3. 【課題3】アポ代行を“外注”として切り離している

- 3.4. 営業成果を上げるには、“分断”ではなく“連携”がカギ

- 4. 成果が出る企業は“アポ代行を営業チームの一部”と捉えている

- 4.1. 成果が出る企業はアポ代行を「営業チームの一部」として組み込んでいる

- 4.2. 成果を出す企業が実践している「アポ後の運用設計」

- 4.3. 任せきり運用はなぜ失敗するのか?

- 4.4. 成功企業の「伴走型営業体制」の実態とは?

- 4.5. 「アポの質」を問う前に、「営業の仕組み」を見直そう

- 5. “アポを育てる”という営業戦略視点

- 5.1. 「今すぐ客」だけを追う営業は、常に消耗戦に巻き込まれる

- 5.2. 受注につながる案件は「育成型アプローチ」から生まれる

- 5.3. アポを育てるために実践されている具体策

- 5.4. “今すぐ客信仰”を捨て、未来の受注を育てる視点へ

- 6. PDCAでアポ代行と“商談化率を高める”には

- 6.1. 高キャンセル率の背景にある「アポの捉え方」のズレ

- 6.2. 成果を出す企業は「アポ活用プロセス」を最初から設計している

- 6.3. アポを活かすために必須の「現場型PDCA運用」

- 6.4. 協業型PDCAこそ、アポ代行の成果を最大化する道

- 7. まとめ

- 7.1. “アポの質”に悩んだときこそ、営業体制を見直すチャンス

- 7.2. 営業成果をもっと高めたい方へ。アポ代行との伴走支援を始めませんか?

“質の良いアポ”の誤解とその代償

「質の良いアポ」=導入前提という危うい前提

アポ代行に対して、「導入前提」「決裁者同席」「ニーズが顕在化している」といった条件をアポの最低ラインと定義している企業は少なくありません。

しかし、こうした基準が“質の良いアポ”の唯一の定義だと誤解していると、大きな営業機会を見落とすことになります。

BtoB営業における商談の多くは、そもそも検討初期段階から始まります。顕在ニーズだけを追い求める営業体制は、すでに競合と比較されている“レッドオーシャン”に飛び込んでいるようなものです。

営業成果を高める鍵は“検討初期層”にある

成果を上げている企業ほど、「今すぐ客」ではなく“これからニーズが顕在化する可能性のある層”=検討初期層との接点を大切にしています。

情報収集段階の相手と対話し、自社の知見や課題解決の方向性を提示することで、信頼関係を築き、比較検討のスタート地点に入り込むことができるからです。

このタイミングで得られるアポは、「まだ導入時期は未定」「社内で検討中」といった状態でも、将来的な商談化につながる“入口アポ”として非常に価値があります。

質の良さ=「育てられるアポ」かどうか

真に“質の良いアポ”とは、すでに案件が確定しているものではなく、営業部がその後の提案・ヒアリングを通じて“商談に育てられる余地があるアポ”です。

たとえば、課題認識が薄い企業との初回接点でも、ヒアリングによって潜在課題が見つかれば、その後の再商談で導入検討が一気に進むケースは珍しくありません。このように、アポの“質”を受注確度の高さだけで判断するのではなく、営業がコントロールできるか・育てられるかという観点で捉えることが重要です。

“誤ったアポ評価”が営業成果を阻害している

質の良さを誤解したまま、「温度が低いからNG」「決裁者じゃないからNG」とアポを否定し続ければ、営業部としての成果改善の余地は広がりません。むしろ、営業部の成果を改善したいのであれば、アポ代行の成果をどう活かすかという“仕組み”に目を向けるべきです。

営業 商談化率を上げるには、スクリプトや件数よりもまず、“アポの見方”と“育てる運用体制”を持っているかどうかが問われます。

アポの定義を見直すことが成果改善の第一歩

営業成果を上げる方法は、スキルやツールの強化だけではありません。

「質の良いアポとは何か?」をチームで再定義すること自体が、営業部の成果改善につながる重要なステップです。

即導入・即受注ではなく、関係構築・商談設計を起点にできる“アポの価値”を再評価することが、アポ代行の成果を最大化し、営業部全体の生産性を押し上げる鍵となるのです。

キャンセル率が高い企業の営業体制に共通する3つの課題

【課題1】決裁者NG・温度感NG…アポ承認条件が厳しすぎる

アポのキャンセル率が極端に高い企業の多くに共通しているのが、「アポの評価基準が厳しすぎる」という問題です。

たとえば、「決裁者が同席しない場合はNG」「導入時期が半年以内でなければNG」「競合比較段階は温度が低いのでNG」など、あまりに高い期待値をアポに求めてしまっているケースが散見されます。

BtoB営業では、初回の接点で必ずしも決裁者が出てくるとは限りません。むしろ、現場担当者との初期接点から始まり、徐々にキーパーソンへとつなげていく“育成型営業”のほうが一般的です。

アポ代行を活用する以上、まずは「会えること」に価値があると捉え直し、承認基準そのものの見直しが必要です。

【課題2】アポ後の営業体制が整っていない

「アポは取れているが、商談が進まない」「話を聞くだけで終わってしまう」といったケースでは、アポ後の営業設計に課題がある可能性が高いです。

たとえば、下記のような準備不足がよく見られます.

・営業資料が汎用的すぎて刺さらない

・初回商談で得るべきヒアリング項目が定まっていない

・相手の業界特性に合わせたトークができていない

せっかくアポを獲得しても、初回商談で次のステップにつなげられなければ意味がありません。

アポ後の設計、つまり「何を聞き、どう進め、どのように育てるか」という営業フロー全体の整備が不可欠です。

【課題3】アポ代行を“外注”として切り離している

アポ代行を「外の業者」「リード供給業者」として扱い、フィードバックも連携もほぼ取っていない状態の企業は、当然ながら成果も出づらくなります。

成果を出している企業は、アポ代行を営業チームの一部とみなし、週次で振り返りミーティングを実施するなど、協業体制を築いています。

「このトークで断られた」「この業種の反応がいい」といった情報を共有することで、トークスクリプトやリスト精度が向上し、アポの質も自然と高まっていきます。

「任せたのに成果が出ない」と感じている企業は、“任せっぱなし”になっていないか、見直すことが必要です。

営業成果を上げるには、“分断”ではなく“連携”がカギ

アポ代行をうまく活用できている企業は、例外なく営業部とアポ代行の“協業体制”を確立しています。

高キャンセル率・低商談化率に悩む場合、「アポの質」ではなく「営業体制・設計・関係性」に問題がある可能性を疑うことが先決です。

次章では、実際にアポ代行を“パートナー”として機能させ、安定的な商談を生み出している企業の運用例をご紹介します。

成果が出る企業は“アポ代行を営業チームの一部”と捉えている

成果が出る企業はアポ代行を「営業チームの一部」として組み込んでいる

単にアポ代行にリストを渡して「アポを取ってきて」と依頼するだけでは、成果は限定的です。

成果を上げている企業は、アポ代行を単なる外注先ではなく、

自社の営業プロセスに組み込むパートナーとして捉えています。

たとえば、営業マネージャーがアポ代行との定例ミーティングを月2回設け、

・直近のアポ結果

・失注理由の傾向

・反応の良かったトーク事例

などを共有し、その場でターゲットリストやトークスクリプトを修正していきます。

こうした連携型の運用を行うことで、アポ代行側も「どんなアポが活きるか」を理解でき、アポの質そのものが進化していくのです。

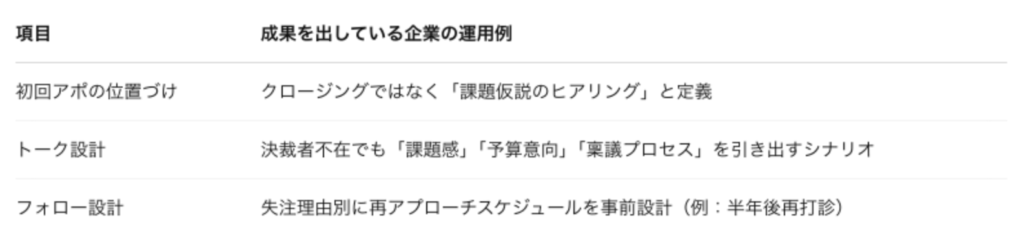

成果を出す企業が実践している「アポ後の運用設計」

さらに成果を出している企業は、アポ後の運用も非常に細かく設計しています。

具体例としては、

・リード情報の事前共有

たとえば「現在使っているシステム名」「導入検討のきっかけ」など、アポ時に得た情報を営業部門に即共有。これにより初回商談が“聞き出す場”ではなく“提案の場”に変わる。

・トーク事例のフィードバック

たとえば「課題訴求型トークが刺さった」「コスト削減メリットよりも業務効率化に反応が良かった」といった現場情報をもとに、アポ時のトーク内容を1か月単位でチューニング。

・商談シナリオの多段階設計

初回は担当レベルで情報収集、2回目以降に上位レイヤーを巻き込む設計。

たとえば、「初回は現場担当者ヒアリング→次回、部長同席商談→三回目で決裁者プレゼン」というステップアップ型の商談戦略を敷いています。

このような「商談育成前提のアポ運用」があるからこそ、成果が確実に積み上がっていくのです。

任せきり運用はなぜ失敗するのか?

逆に、「アポだけ取ってくればあとは現場が何とかする」という任せきり型営業では、アポ代行の力を十分に活かせません。

たとえば、初回商談で「で、今日はどんな話ですか?」と聞いてしまったり、

事前に相手企業の情報を何も確認せずに臨んだりすると、

リード温度は一気に冷え、商談機会を逃してしまうことになります。

また、フィードバックを返さずにアポ代行に任せきると、ズレたターゲットやトークを延々と続けてしまうリスクも生まれます。

「数は取れているけど質が悪い」という事態を招く最大の要因です。

成功企業の「伴走型営業体制」の実態とは?

成果を出している企業は、アポ代行との関係を「丸投げ」ではなく、継続的に一緒に改善していくパートナーシップとして築いています。

実際、成果を上げているあるSaaS企業では、

・月2回のアポレビュー会議

・ヒアリング情報のテンプレート化

・トークスクリプト改訂を3カ月単位で実施

・架電対象の業界・部署を柔軟に見直し

といったPDCAをまわし、テレアポ商談化率を半年で17%→31%へと改善しました。

「アポの質」を問う前に、「営業の仕組み」を見直そう

アポの質を問うことも必要ですが、自社の営業体制を見直してみるべきです。

アポ後の準備はできているか?

商談化に向けた複数段階のプランはあるか?

アポ代行と定期的に連携・改善しているか?

これらができていなければ、いくらアポ率を上げても営業成果にはつながりません。

アポ代行は、受注確約ではなく“商談を育てるための入口を作る存在”です。

“アポを育てる”という営業戦略視点

「今すぐ客」だけを追う営業は、常に消耗戦に巻き込まれる

多くの営業チームが、「今すぐ導入できる企業=勝ち筋」と考え、リード選別を厳しくする傾向があります。

しかし、実態としてBtoB市場で今すぐ導入を検討している企業は全体のわずか数%。

しかも、その数%のリードには競合も激しくアプローチしており、結局は価格勝負・スピード勝負の消耗戦に陥るケースがほとんどです。

「今すぐ動ける企業だけに絞りたい」という営業戦略は、一見効率的に見えて、実は市場全体の大部分を捨てているのと同じです。

安定してBtoB営業を獲得していくには、検討初期層のリードをいかに育てるかという視点が欠かせません。

受注につながる案件は「育成型アプローチ」から生まれる

実際に成果を出している企業では、「まだ検討段階」「導入は半年以上先」というリードに対して、戦略的に継続接点を持ち続ける仕組みを持っています。

たとえば、あるSaaS企業では、

・初回アポは「情報収集段階」の担当者と接点として設定

・商談後、1か月ごとに「業界トレンド」「同業他社の成功事例」をコンテンツ化して情報提供

・6か月後、競合3社を交えた比較検討のタイミングで、一番信頼されていた自社に指名が入った

こうした育成型営業の結果、初回アポから半年後の商談化率が従来比1.9倍に向上しました。

ポイントは、アポ成立の瞬間に成果を求めるのではなく、半年先・1年先の受注を見据えた育成ストーリーを描いていることです。

アポを育てるために実践されている具体策

アポを単なる「数」ではなく「商談予備軍」として育てるために、成果を出している企業は次のような施策を取り入れています。

▪️継続接点の構築

・初回アポ後すぐにサンクスメールを送付し、次回アクションを示唆

・2〜3か月に一度、担当者の役職に合わせたテーマで情報提供(例:「部長向け業界レポート」)

▪️フォロー設計の明確化

・アポ時に聞き出した「次回検討時期」に合わせて、システムでリマインドを自動設定

・決裁者が未接触の場合、現場担当を味方にしながら上申ルートを構築

▪️資料ナーチャリングの活用

・商談後に「課題解決事例集」「ROIシミュレーション資料」など、リードの興味関心に合わせた資料を段階的に提供

・PDF送付だけでなく、必ず「資料に関するヒアリングコール」をセットする設計

このように、「アポ=一度限りの接点」ではなく、関係を深め、温度を上げるステップを組み込んだ運用を行っています。

“今すぐ客信仰”を捨て、未来の受注を育てる視点へ

営業成果を安定的に上げたいなら、「今すぐ受注できるか」ではなく、

「いかに自社で検討プロセスを主導できる関係を築けるか」にシフトすべきです。

アポ代行が創出するのは、単なる即案件ではありません。

むしろ、競合よりも一歩先に潜り込める未来の商談チャンスです。

このチャンスを“温度が低いから無意味”と切り捨てるか、育てて自社優位に持ち込むか。

その違いが、半年後・1年後の受注件数を大きく左右するのです。

今こそ、営業活動全体を「刈り取り型」から「育成型」へシフトするタイミングかもしれません。

PDCAでアポ代行と“商談化率を高める”には

高キャンセル率の背景にある「アポの捉え方」のズレ

アポ代行に依頼しているにもかかわらず、キャンセル率が高止まりしてしまう企業には、ある共通点があります。

それは、「アポ=即導入確定リード」でなければ意味がないという、期待値設計のズレです。

しかし、BtoB営業において、最初から導入が前提となっているリードはごく一部。

多くの案件は、情報収集・比較検討・社内稟議といった段階を踏みながら、徐々に育っていくものです。

アポ代行は「今すぐ客だけを刈り取る装置」ではありません。

未来の商談機会を創出するための接点をつくる役割を担っています。

ここを誤解したまま運用を続けると、アポの大半が「温度が低い」と見なされ、

結果的に営業機会そのものを自ら手放すことになってしまいます。

成果を出す企業は「アポ活用プロセス」を最初から設計している

成果が出ている企業は、単にアポ取得をゴールにしていません。

アポ後のアクション設計を、アポ取得フェーズと一体で考えています。

たとえば、以下のような運用設計がされています。

つまり、初回アポで受注を完結させる前提ではなく、「ここから関係性を育てていく」前提で動いているのです。

アポを活かすために必須の「現場型PDCA運用」

成果を出すには、営業とアポ代行がアポ取得→商談設計→受注フォローまでを一体化させたPDCAを回す必要があります。

【Plan(計画)】

リスト精査:狙う業界・部署・役職を明確に

初回アポゴール設定:決裁者面談を狙わず、「社内稟議ルートヒアリング」に絞る

【Do(実行)】

トークスクリプトをシナリオ型に設計

アポ取得後、即営業担当にヒアリング情報をパスする運用を標準化

【Check(振り返り)】

商談化率だけでなく「初回アポ後に得られた情報の質」を評価軸に追加

失注理由を、「温度感」「タイミング」「社内調整難易度」など要素別に分析

【Action(改善)】

断られた理由に応じたトーク見直し(例:「価格に懸念」であれば、導入効果訴求を強化)

リストの対象業界を絞り直す、アプローチ対象役職を再検討する

👉 「アポの件数」ではなく、「アポを育てる仕組み」でPDCAを回すことが本質です。

協業型PDCAこそ、アポ代行の成果を最大化する道

アポ代行に「即受注できるアポだけを」と期待するのではなく、

「商談に育つ種を、一緒に育てる」という協業体制を築くことが、最も成果に直結します。

・今すぐ客だけを狙う「刈り取り型営業」では、いずれリストも市場も枯渇します。

・情報収集段階のリードをいかに育成し、競合優位を築くか。そこに本当の営業成果があります。

アポ代行との間に、「アポ取得後の動きまで含めた、共同の目線」を持てるか。

それが、営業組織全体の生産性と成果を大きく左右する分岐点となるのです。

まとめ

“アポの質”に悩んだときこそ、営業体制を見直すチャンス

アポ代行を利用している中で、商談化に悩みを感じる場面は誰にでも訪れます。

しかし、こうした課題を乗り越えられるかどうかは、単に「アポの良し悪し」で判断するのではなく、

「アポをどう活かすか」という営業体制や協業のあり方を見直せるかにかかっています。

現代のBtoB営業では、「導入意向が確定しているリード」だけを追い求める営業手法だけでは、

限られた市場の中で競争にさらされるリスクが高まります。

テレアポは、即導入を狙う手段ではなく、検討段階にいる企業との関係を築き、育てるための入口です。

アポ代行とともに、

・ターゲット設定

・アポ取得後の商談設計

・継続的な情報提供とフォローアップ

といったプロセスを協働で改善していくことで、

商談化率、ひいては営業成果全体を大きく底上げすることが可能になります。

アポ代行は「成果に向かう営業活動の一員」。

使い方を変えるだけで、営業の景色は大きく変わります。

営業成果をもっと高めたい方へ。アポ代行との伴走支援を始めませんか?

「アポは取れているのに商談に進まない」「キャンセル率が高く改善したい」——

そんな課題を感じているなら、営業体制そのものを見直す絶好のタイミングです。

▶ 【無料相談はこちら】

https://tanomate.net/contact/

私たちタノメイトは、アポ代行サービスにとどまらず、

アポ後の営業設計・商談化支援までを伴走型でサポートします。

BtoB営業の獲得率向上、営業成果を上げる方法、営業部の成果改善コツ——

貴社に最適な仕組みを一緒に考えます。

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。

【タノメイトとは?】

タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。

商談につながるアポを獲得

完全成果報酬型テレアポ代行

『タノメイト』

● 初期費用・固定費0円

リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。

● 質の高いリード獲得

成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。

● 安心のキャンセル保証

条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /