アポ代行に“導入前提”を求めすぎていませんか?アポが商談化しない本当の理由

「質の良いアポがほしい」。アポ代行を利用する企業から、近年こうした声を聞く機会が増えています。

しかし、その“質の良さ”は果たして明確に定義されているでしょうか?多くの場合、「導入前提の確度が高いアポ」「決裁者が確実に出てくるアポ」という、極めて狭い基準に偏りがちです。

その結果、本来であれば受注に向けた商談へと育てられたはずの有望リードまで、「温度が低い」「見込みが薄い」として早期に失注・キャンセルされているケースも少なくありません。

本コラムでは、“アポ代行に過度な期待を寄せすぎていないか”という視点から、アポが商談化しない本質的な理由を掘り下げ、成果につながる協業体制のあり方を解説していきます。アポ代行を営業の“受注装置”と誤解している方こそ、ぜひご一読ください。

- 1. 「質の良いアポ」の落とし穴:その定義、ずれていませんか?

- 1.1. 「質の良いアポ=導入前提・決裁者アポ」という誤解

- 1.2. アポの本質は「入口をつくること」

- 1.3. 商談化率では測れない、“検討リスト入り”の価値

- 1.4. 成果を出す企業に共通する「柔軟なアポ評価」

- 1.5. “質の良いアポ”の定義は、貴社の営業体制で変わる

- 2. キャンセル率が高い企業の共通点とは?

- 2.1. なぜアポが「不成立」「当日キャンセル」になるのか?

- 2.2. キャンセルを招く3つの代表的要因

- 2.3. 図解|よくある“失注アポ”のパターンと改善策

- 2.4. アポの「質」は条件設定と運用設計で決まる

- 3. 本当にアポ代行だけの問題?依頼側に求められる意識改革

- 3.1. 「テレアポでここまでやってくれるはず」という幻想

- 3.2. アポ代行の本質は“商談の入口”を設計すること

- 3.3. 営業体制・商談設計が“アポの価値”を決める

- 3.4. 「任せきり営業」から「伴走型営業」へ

- 3.5. アポ代行の“限界”ではなく“使い方”を見直すべき

- 4. アポ代行と“成果を出している企業”に共通する営業運用

- 4.1. 成功企業は、まず“アポの定義”から共有している

- 4.2. アポ後に「動かす」営業設計ができているか?

- 4.3. アポの精度を高める“PDCA型の運用設計”

- 4.4. 実例紹介:当日キャンセル率を80%→5%に改善したケース

- 4.5. 成果の本質は「スクリプト」でも「架電数」でもなく、“設計と連携”にある

- 5. “導入前提アポ”にこだわる企業が見落としている営業機会

- 5.1. 「今すぐ客」しか見ていない営業は危うい

- 5.2. 実は“検討初期層”こそ営業のゴールデンゾーン

- 5.3. アポは“ゴール”ではなく“育成のスタート地点”

- 5.4. 営業は“刈り取る”より“育てる”視点で成果が変わる

- 6. まとめ

- 6.1. アポ代行は“営業パートナー” 求めるのは協業の姿勢

- 6.2. 営業の成果を“アポの仕組み”から見直しませんか?

目次

「質の良いアポ」の落とし穴:その定義、ずれていませんか?

「質の良いアポ=導入前提・決裁者アポ」という誤解

「質の良いアポをお願いしたいんです」。アポ代行会社である私たちは、このご要望を日常的に耳にします。しかし、その“質の良さ”とは何を意味するのでしょうか?

多くの企業が求めているのは、「導入前提で話が進んでいる企業」「決裁者が出席するアポ」といった条件です。確かに理想的ではありますが、それがアポ代行にとって現実的な成果の基準かというと、疑問が残ります。実際、これらの条件を満たすアポは全体の数%に過ぎず、あまりにもハードルを高く設定すると、そもそもアポの母数自体が成立しなくなります。

アポの本質は「入口をつくること」

本来、テレアポの目的は“商談の入口をつくること”にあります。受注確度を保証するのではなく、「接点をつくる」「ニーズを掘り起こす」「関係構築をスタートさせる」ことが主たるミッションです。

特にBtoB営業では、決裁に至るまでのプロセスが長期化し、複数部門をまたぐケースも一般的です。その中で、検討初期段階のアポこそが、商談化への重要な布石となります。「今すぐ導入」の企業ばかりを狙っていると、競争が激化した“レッドオーシャン”に飲み込まれるだけでなく、将来有望なリードを取り逃すリスクが高まります。

商談化率では測れない、“検討リスト入り”の価値

「商談化率」をKPIにしている企業も多いですが、アポの成否をそこだけで判断するのは危険です。重要なのは、“検討対象リストに入ったかどうか”という初期接点の確保です。

決裁者が不在でも、担当者レベルでのヒアリングや情報提供ができれば、そこから内部稟議が動く可能性は十分にあります。

また、「温度が低い」とされるアポであっても、半年後にニーズが顕在化し、他社ではなく自社に相談が来たという成功例も少なくありません。アポとは、即効性だけでなく“仕込み”の効果が大きい活動でもあるのです。

成果を出す企業に共通する「柔軟なアポ評価」

では、実際にアポ代行を成果に結びつけている企業は、どのような姿勢で臨んでいるのでしょうか?

答えはシンプルです。彼らは「アポの中身を営業チームで育てていく前提」で運用しているのです。

決裁者の有無や導入意向の有無だけでアポの価値を判断するのではなく、「話ができるきっかけが持てたこと」自体に投資価値を見出しています。

さらに、営業部門との連携を密にし、「アポ後のアクション設計(ヒアリングシート、トーク内容の再設計、資料カスタマイズなど)」を一体で設計している点も共通しています。

“質の良いアポ”の定義は、貴社の営業体制で変わる

結局のところ、“質の良いアポ”の定義は固定化できるものではなく、営業体制の成熟度やアプローチ方針に応じて変わるべきものです。

「決裁者じゃなかったから無駄だった」「今すぐ導入じゃなかったから失敗だった」と断じる前に、そのアポをどう活かせたか、という視点こそが成果を分ける分岐点になります。アポの質を問い直す前に、まずは「営業チームとして、そのアポを活かす準備ができているか?」を見直すことが、成果への第一歩となるのです。

キャンセル率が高い企業の共通点とは?

アポ代行を活用しているにもかかわらず、「アポの不成立」「当日キャンセル」が頻発している企業には、ある共通した傾向があります。これは単なる外注の質の問題ではなく、依頼側の設計や認識に課題があるケースが少なくありません。

なぜアポが「不成立」「当日キャンセル」になるのか?

アポ代行を導入していながら、「なかなか商談につながらない」「キャンセル率が異常に高い」といった課題を抱える企業が少なくありません。その原因は、単にアポ代行の質にあるのではなく、依頼元の企業側の営業設計や条件設定に起因しているケースが多く見受けられます。

アポ代行はあくまで“商談の入り口を創るプロ”です。受注確度までを担保する仕組みではない以上、その役割を超えた期待や、構造的な準備不足があると、当然ながらアポは不成立になりやすくなります。

キャンセルを招く3つの代表的要因

以下は、実際にキャンセル率の高い企業に共通する主な傾向です。

① 決裁者以外はNGとする過度な条件設定

「決裁者以外とのアポは意味がない」という判断は一見正しそうに見えますが、BtoBの購買プロセスでは現場担当者や課長クラスが情報収集の起点となり、そこから社内提案が上がっていく構造が一般的です。

決裁者と“最初から”話せる機会を待ち続けるより、まずは足掛かりを築く戦略のほうが中長期での受注率は高まります。

② アポ後の商談設計がない、または浅い

アポが入ったものの、商談当日に提示する提案内容が薄かったり、相手のニーズを踏まえた資料が用意されていなかったりするケースもよくあります。

アポ代行が提供するのはあくまで「商談の場」であって、「営業戦略」そのものではありません。商談フェーズの準備不足は、アポの価値を自ら下げてしまう要因となります。

③ 対象リストとのミスマッチ

ターゲットリストが実態と乖離している場合も要注意です。

例えば「中堅以上の製造業」と定義しながらも、実際には予算決裁が海外本社で行われている企業が多数含まれていると、日本支社では何も決められない=アポの意味がないと判断されやすくなります。

ここは初期段階の要件定義やヒアリングの精度が問われるポイントです。

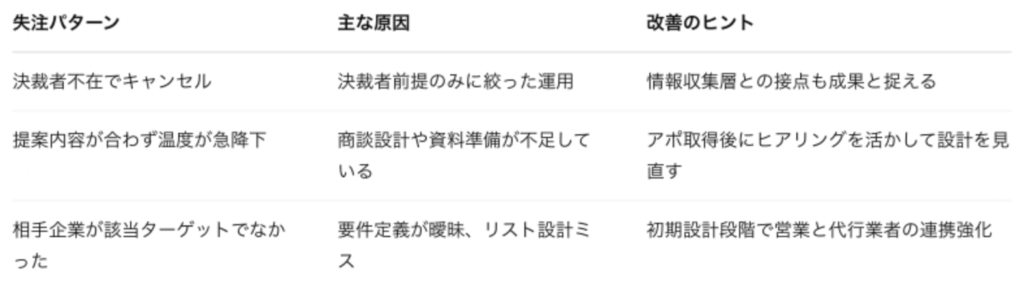

図解|よくある“失注アポ”のパターンと改善策

アポの「質」は条件設定と運用設計で決まる

キャンセル率が高いという課題は、アポ代行のパフォーマンス以前に、依頼側の営業体制や運用設計に課題があるケースが多くあります。

「導入前提じゃなければ意味がない」と線を引いてしまえば、その瞬間から商談育成の可能性を自ら閉じることになるのです。

質の高いアポとは、“すでに温まっている案件”ではなく、“これから温められるリード”のことでもあります。アポの失注を減らすには、営業とアポ代行が一体となって“動かせるアポ”をつくっていく協業設計が欠かせません。

次章では、こうした誤解を超えてアポ代行と成果を出している企業が、どのように営業体制を構築しているのかを掘り下げていきます。

本当にアポ代行だけの問題?依頼側に求められる意識改革

「テレアポでここまでやってくれるはず」という幻想

アポ代行を活用する企業の中には、「テレアポがすべてを解決してくれる」という期待値の誤りを抱えているケースが少なくありません。

「最初から決裁者が出てくるはず」「導入に前向きな顧客だけを連れてきてくれるはず」「1回の提案で受注できるようなアポだけをお願いしたい」——このような姿勢では、どれほど優れたアポ代行を活用しても、成果は限定的になってしまいます。

テレアポはあくまで、“きっかけをつくる手段”であって“成果の完成形”ではありません。アポが入った後、何を話すか、どう提案するか、どのように信頼を獲得するかは、依頼元の営業担当に委ねられます。

アポ代行の本質は“商談の入口”を設計すること

本質的に、アポ代行が担うのは「商談に至る第一接点の創出」です。

これは営業活動の一部であり、営業プロセス全体の中で役割分担されるべき工程のひとつです。つまり、アポ獲得は“入口”に過ぎず、そこからどう進めるかが商談成功を左右するポイントです。

ここを正しく理解しないまま「質の良いアポが来ない」と切り捨ててしまうと、本来成果につながるはずだった案件すら失ってしまいます。

営業体制・商談設計が“アポの価値”を決める

実は、同じアポであっても、営業側の対応力や設計次第で「成果」にも「失注」にも変わりうるという事実があります。

例えば、

・アポ前に相手企業の業界課題を把握し、訴求ポイントを調整しているか?

・決裁者が不在でも“社内紹介”につなげるトーク設計があるか?

・アポ後のフォロー施策(資料送付、ステップメール、再アプローチ)を構築しているか?

こうした営業側の準備と設計が不十分なままでは、アポの本来の価値は活かしきれません。

どれほど見込みのある企業との接点を作っても、「その後の設計」が甘ければ成果には結びつかないのです。

「任せきり営業」から「伴走型営業」へ

成果を出している企業の多くは、アポ代行を外部リソースではなく、営業チームの一部として捉えています。つまり、単なる“外注先”ではなく、“営業パートナー”として共に改善・構築を進めているのです。

アポ代行に任せきりになるのではなく、

・ターゲットリストの定義を一緒に見直す

・トーク内容にフィードバックを返す

・アポ後の結果共有と改善提案を継続する

といった「伴走型の営業体制」を構築することで、アポの質は“自然に”向上し、成果につながる確率も大幅に高まります。

アポ代行の“限界”ではなく“使い方”を見直すべき

「アポ代行を使ったけどダメだった」と結論づけてしまう前に、自社の営業設計・期待値・運用体制を一度振り返ってみてください。

成果を出せる企業とそうでない企業の差は、「アポの良し悪し」ではなく、「アポの使い方」にあります。

“任せきり営業”から脱却し、パートナーとしてアポ代行と向き合う企業こそが、安定した商談創出と受注につながる成果を手にしているのです。

次章では、こうした“伴走型営業”を実践し、アポ代行と連携して成果を出している企業の運用のポイントをご紹介します。より良い協業体制を築くための具体的なアプローチとは何か、そのヒントを深掘りしていきます。

アポ代行と“成果を出している企業”に共通する営業運用

成功企業は、まず“アポの定義”から共有している

アポ代行の成果を出している企業は、最初の段階で「どんなアポが必要か」を明確に言語化しています。

たとえば、あるBtoBサービスを展開するIT企業では、初回のキックオフミーティングで以下のような認識合わせを行っていました。

・「今すぐ導入検討中」の顧客だけでなく、「3か月以内に比較検討に入る可能性がある層」もアポ対象に含める

・決裁者不在でも、担当者レベルで導入意欲が確認できればOKとする

・顧客フェーズごとに、期待されるヒアリング項目を明記(例:「既存の課題」「競合導入状況」「システム刷新時期」など)

このように、“質の良いアポ”の基準を多段階で設定し、合意形成している企業は、アポの成果を早期に可視化しやすくなっています。

アポ後に「動かす」営業設計ができているか?

成果を出している企業は、アポが成立してからの商談プロセスを“事前に”整えているという点でも共通しています。

たとえば、

・アポでのヒアリング項目を事前にテンプレート化し、担当営業に共有

・初回提案資料を「汎用版」「業界特化版」「フェーズ別」に3種類用意

・アポ代行から共有された背景情報に基づいて、提案前の事前調査や仮説設計をルーチン化

実際に、業務システムを提供するSaaS企業では、アポ後に2営業日以内にフォローコール+個別化資料送付を徹底したことで、商談継続率が約30%向上したという結果も出ています。アポ代行が提供するのはあくまで「入口」です。成果が出るか否かは、その後の“動かし方”次第なのです。

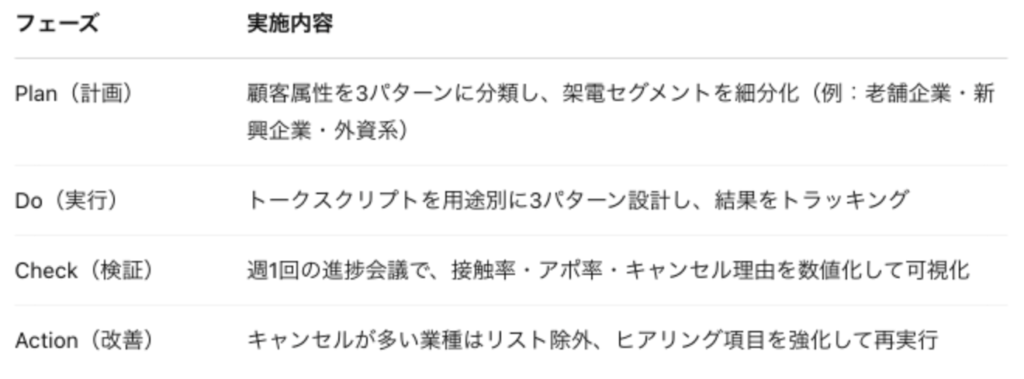

アポの精度を高める“PDCA型の運用設計”

成果を出す企業は、「とにかく数を取って様子を見る」運用ではなく、アポを“検証単位”として扱うPDCA型の運用体制を構築しています。

例:あるBtoB製造業向けのサービスを展開する企業では…

このように、「営業×アポ代行チームの合同でPDCAを回していく体制」を構築することで、アポの質だけでなく、組織全体の受注力そのものが底上げされていきます。

実例紹介:当日キャンセル率を80%→5%に改善したケース

あるBtoBマーケティング支援企業では、初期段階で「決裁者アポのみ」に絞った運用をしていた結果、当日キャンセル率が約80%という状況に陥っていました。

そこで、アポ定義を見直し、現場担当者・情報収集層にも接点を広げ、ヒアリング内容の活用範囲を資料に落とし込んで再設計した結果…

・アポ後に“現場課題→提案→決裁者紹介”という流れが生まれ

・当日キャンセル率が5%以下に改善

・初回アポから45日以内の受注が2件(平均単価150万円)発生

ポイントは、アポの価値を“入口”として再定義し、営業側が主導して成果に育てる体制にシフトしたことです。

成果の本質は「スクリプト」でも「架電数」でもなく、“設計と連携”にある

「質の良いアポが取れない」と悩んでいる企業の多くは、アポの“先”が整備されていないまま外注に任せてしまっているのが実態です。

一方で、成果を出している企業は、“アポ代行=外注”という立場ではなく、営業活動の一翼を担う“パートナー”として連携し、設計そのものを共に進化させています。

アポ代行の価値は、スクリプトの巧拙でも、件数の多寡でもなく、「接点をどう受注に変えるか」を支える営業体制とPDCAの有無にかかっているのです。

“導入前提アポ”にこだわる企業が見落としている営業機会

「今すぐ客」しか見ていない営業は危うい

多くの企業が、「導入意向が明確な企業」「すぐに動いてくれる見込み顧客」だけをターゲットにアポを求めています。

しかし、そうした“今すぐ客”は、市場全体のわずか数%にすぎません。

残りの大多数は、「課題はあるが優先順位が低い」「情報収集中」「上申準備中」といった“検討初期層”で構成されています。

この層を無視し、“導入前提アポ”にこだわる営業体制では、いつまで経っても安定的な商談創出が難しいのが現実です。

実は“検討初期層”こそ営業のゴールデンゾーン

成果を上げている企業ほど、「導入検討に入る前」の層を戦略的に取りに行っているのが特徴です。

たとえばある企業では、「まだ検討段階ではない」と返された相手に対し、

・定期的な情報提供(ニュースレター)

・業界別の事例資料の送付

・2か月ごとのフォローアップコール

といった継続的なアプローチを行った結果、半年後に再接点が生まれ、競合の入る余地のない形で受注が決まったという実例があります。

このように、“今すぐ導入”以外の顧客こそ、育成次第で自社にとって最も有利な案件になり得るのです。

アポは“ゴール”ではなく“育成のスタート地点”

アポというのは、「導入確度の高い企業を探す活動」ではなく、「商談の種を見つける活動」です。アポが成立した瞬間に成果が決まるのではなく、その後のフォロー・ナーチャリング・再提案の流れを通じて、受注へとつなげていく必要があります。

この営業設計がないまま、“導入前提じゃないから失敗アポ”と切り捨ててしまうのは、肥沃な見込みリードを自ら放棄しているのと同じことです。

営業は“刈り取る”より“育てる”視点で成果が変わる

アポ代行の本当の価値は、“刈り取り”ではなく“育成の起点”をつくることにあります。

検討初期層にいち早く接点を持ち、競合よりも早く信頼関係を築いた企業こそが、最終的な受注を勝ち取るのです。

「今は導入予定がない」と言われたアポの中に、半年後・1年後の契約が眠っている――そう信じて“育てる営業”にシフトできるかどうかが、アポ代行活用の成果を分ける分岐点となります。

まとめ

アポ代行は“営業パートナー” 求めるのは協業の姿勢

アポ代行は「受注の代行業者」ではありません。私たちの本質的な役割は、見込み顧客との“接点を創出するプロフェッショナル”であることにあります。

成果を上げている企業の多くは、アポ代行を単発的な外注先ではなく、営業活動の一部を担う“伴走型パートナー”として位置付けています。

アポの質に課題を感じたとき、真っ先に見直すべきは「トークスクリプト」ではなく、「営業とアポ代行の協業体制」であるべきです。

高キャンセル率や商談不成立の背景には、期待値のずれやアポ後の運用設計の欠如があることが少なくありません。

だからこそ、「どうアポを活かすか」を前提に、継続的な連携と改善サイクルを共有できる体制構築が、受注率を上げる最短ルートとなります。

営業の成果を“アポの仕組み”から見直しませんか?

「質の良いアポが取れない」「商談化しない」――そんな悩みを抱えているなら、アポ取得そのものではなく、その“使い方”から見直すタイミングかもしれません。

私たちタノメイトでは、単なるアポ供給に留まらない“営業伴走型”の支援を行っています。

営業戦略の設計からリスト選定、トーク改善、アポ後の振り返りまでをワンチームで進行し、実効性ある商談づくりをサポートしています。

・導入前提アポにこだわりすぎて成果が出ない

・アポ後の設計やフォローが弱く、商談が育たない

・アポ代行との連携方法が不明瞭で活かしきれていない

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度無料相談をご活用ください。

▼今すぐ相談予約(https://tanomate.net/contact/)

アポの“本当の価値”を最大限に引き出す協業体制をご提案いたします。

タノメイト編集部です。テレアポのプロの視点から、テレアポに関するさまざまな情報をわかりやすく発信します。

【タノメイトとは?】

タノメイトは「質の高いリード獲得」にこだわる、成果報酬型テレアポ代行サービスです。リード獲得にお悩みの企業様はぜひお問い合わせください。

商談につながるアポを獲得

完全成果報酬型テレアポ代行

『タノメイト』

● 初期費用・固定費0円

リードを獲得した分だけお支払い。完全成果報酬型でリスクゼロだから今すぐ始められます。

● 質の高いリード獲得

成功事例に基づくスクリプトと精度の高いリストを活用。質の高いリードを獲得します。

● 安心のキャンセル保証

条件をクリアしたリードのみご案内。条件を満たさないリードはキャンセル可能です。

\ リスクゼロで始めるテレアポ代行 /